Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das zentrale Regelwerk für Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden in Deutschland. Die Novelle vom 16. Oktober 2023 und die seit dem 1. Januar 2024 geltenden Vorschriften markieren einen entscheidenden Schritt im Klimaschutz und in der Modernisierung von Heizsystemen.

Hintergrund und Ziele des GEG

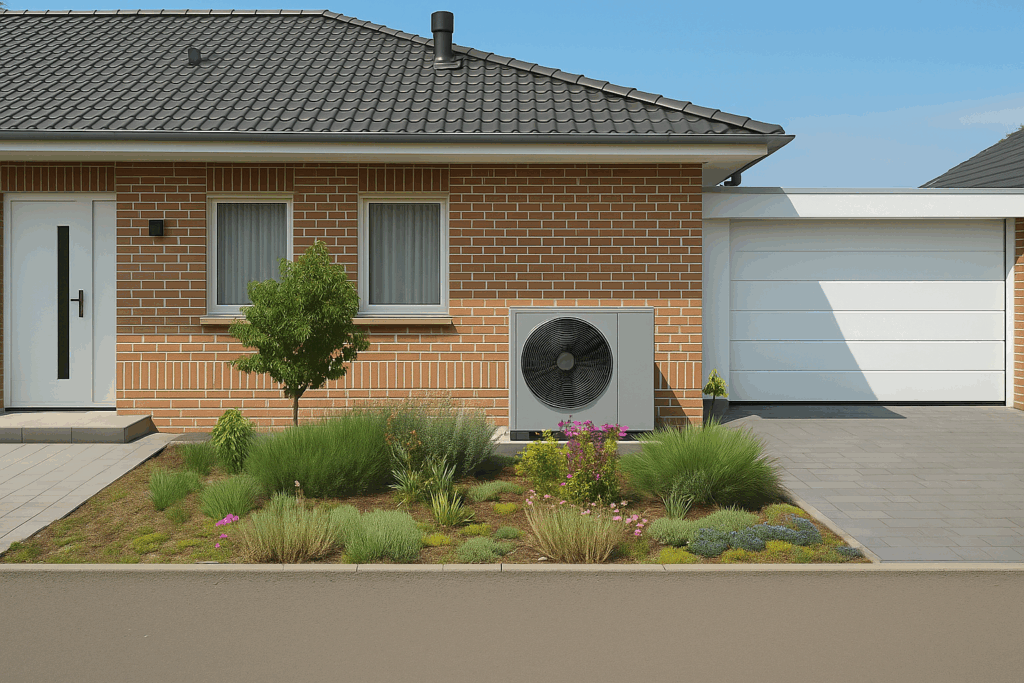

Mit der letzten Novellierung soll vor allem der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen beschleunigt werden und Deutschland einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2045 machen.

Zentrale Neuerungen seit 16. Oktober 2023

Auswirkungen für Neubauten

Übergangsfristen für Bestandsgebäude

Kommunale Wärmeplanung

Ausblick und Zukunftsperspektiven

Warum das Thema bleiben wird

Fazit

Das Gebäudeenergiegesetz bleibt auch künftig ein Schlüsselwerkzeug im deutschen Klimaschutz und prägt die Bau- und Modernisierungsbranche maßgeblich. Von der Novelle 2023 profitieren Umwelt, Wirtschaft und Gebäudeeigentümer gleichermaßen – denn wer jetzt auf erneuerbare Heiztechnik setzt, sichert sich Kostenvorteile und Zukunftsfähigkeit.

Möchten Sie wissen, was die Neuerungen konkret für Hausbesitzer oder Bauherren bedeuten, oder welche Fördermöglichkeiten aktuell zur Verfügung stehen? Sprechen Sie mich gerne an!